微信公众号:产品这件小事

只要我们上网,总是会看到很多的广告内容,但是有的很容易察觉到,有的就可能无感知。

在线广告的发展从传统硬广,再到原生信息流,直到今天完全处于生态内的内容营销,我们已经越来越无法判断自己接触到的每一条信息到底是不是广告了,广告已经没有标识了。

01 传统硬广

最原始,最容易感知到的是位置、内容都和原生内容有明显区隔的硬广内容。

比较常见的形式有:

1)开屏广告/闪屏广告:打开一个APP或者切换APP时出现在启动页面的广告,一般会需要你看3秒时间之后才能跳过;

2)视频网站影视剧剧的前贴广告;

3)弹窗广告:浏览网页的时候弹出来的或者出现在页面上的广告内容;

4)banner:通常出现在一些APP的中部或者底部

5)游戏激励广告:游戏通关失败的时候通过看广告获得道具或者复活

开屏广告

弹窗广告

这样的形式对用户的体验影响很大,因为对原本的操作是一种打断或者干扰,所以是最不受欢迎的流量变现形式。

02 原生信息流

后来广告位的设置和广告创意的形式逐渐开始与原生内容进行融合,变得不那么容易被感知到,比如搜索、信息流推荐广告。

具体形式包括:

1)电商平台/本地生活平台上的商品或者服务广告:淘宝上的搜索商品列表,每隔5个就是一个广告展示位,美团等平台也有;

2)搜索广告:百度上的前N个搜索结果是广告;

3)微信朋友圈广告;

4)微信公众号文章信息流广告;

相关影片资源迅雷下载推荐

百度推广预算日2000,做落户的,如何保证效果?

百度推广预算日2000,做落户的,如何保证效果?

APP运营,百度推广预算日2000,做落户的,如何保证效果?

5)腾讯新闻、今日头条、知乎等资讯信息流中的广告;

6)抖音视频流里的广告等。

抖音信息流广告

腾讯信息流广告

淘宝信息流广告

这些广告会出现在原生内容的消费路径上,不打断用户行为,创意样式会基本和原生信息流样式保持一致,但是广告内容和原生内容还是可能存在差异,就会导致体验上有不同。

就像抖音视频流里面的广告可能不需要抖音账号,所以点击头像不是到达账户主页,而是到达配置的广告落地页。

这种模式下,广告位的信息召回排序和普通内容的信息召回排序是2套逻辑,前者以提高预估收入也就是ecpm为目标,后者以优化用户体验为目标,通常是停留时长,点赞评论数,视频完播或者文章完读等指标。

用户阵营和商业阵营在这种模式下各自为战,流量池、物料池、算法逻辑都互相分离,且商业产品团队为了提高收入,通常更快的做法不是提升变现效率,而是增加广告位置,所以会不断抢夺更多的优质曝光位。如果公司的收入压力不大,用户阵营就会胜利,一旦收入压力增大,商业阵营就会取得胜利,可是这种胜利在长期来看可能对平台是一种损害。

这里可能会有疑问,商业的ecpm预估逻辑中,是需要考虑内容的质量分的(也就是常说的B*Q),而质量分不仅仅包括创意的点击率,还有落地页的转化率,以及很多其他的照顾用户体验的指标,这样不是能够平衡好用户体验吗?

但是只要不是同一个物料池,就是在不同的起跑线进行比较,广告池里最优秀的内容放到整个用户池可能就是中等甚至差等水平,只因为他们是广告,就获得了广告位上的展示机会,从而导致用户池中的优质内容曝光机会被大大压制。

03 内容营销

最让消费者难以察觉的是各大内容媒体平台上的内容营销,以上提到的2种广告根据广告法都需要有“广告”标识,广告内容需要进行广告审核,符合广告内容的标准才能发布,但是不需要经过平台的内容审核,所以广告内容完全是可以脱离原生内容的调性与标准的。

相比之下,内容营销没有广告标识,因为这样的推广内容本来就是作为原生内容的一部分发布的。

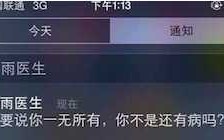

就像小红书上的一篇评测文章,抖音里的一条视频,知乎里的一篇文章,到底是内容还是广告,是很难界定的,用户可能是自发地表达了对一个商品的使用感受,也可能是商家为了营销发布的广告内容。

每个平台上的内容创作者,都希望能够获得更多流量曝光,让自己的内容有更多的传播机会,所以越来越多的平台提供了内容营销工具,就像抖音上的dou+,小红书上的薯条推广,知乎的知+等,这些都是为本身就存在于平台上的视频、图文内容提供“加热”服务,也就是通过使用推广工具使得自己的内容获得更高的推荐权重,被更多的人看到。

大部分我们看到的评论、点赞非常多的内容都是使用了内容营销工具的。

这种形式使得整体流量的分配能够兼顾商业利益和用户利益,被越来越多的平台采纳。相当于是流量池、物料池、算法逻辑都是一套,整个算法模型在构建的时候需要兼顾多个目标,即要实现收入和用户体验的双提高。

这种看起来非常自洽的逻辑使得“内容营销”这种商业化变现方式越来越流行,只要是UGC类型的平台都在想办法转向这样的变现逻辑,但是这种方式对平台、内容生产者、内容消费者三方实际上都是有利有弊的:

| 优点 | 缺点 | |

|---|---|---|

| 平台 | 1)去掉了广告位的概念,使得所有的流量都具备了商业化的条件,收入的天花板大大提高; 2)商业化团队与用户团队不再分离,共同对用户体验、商业价值负责。 |

1)内容整体商业化,商业化价值低或者难度高的内容很难培育,就像抖音、小红书上几乎没有知识型创作者; 2)对商业、用户的平衡考验更大,因为影响范围更大,所有的策略对全平台流量生效。 |

| 内容生产者 | 能够通过付费的形式提高自己的曝光量,快速传播内容,加速品牌势能的形成。 | 1)获取自然流量的难度提升,当大家都氪金的时候,就很难在不付费的情况下出圈,或者极易被氪金玩家“劫走”流量,要投入更多资金来长期维护品牌形象与产品声量; 2)内容制作难度提升,传统营销时代不需要对商品细节进行过多描述,但是内容营销时代,创意更加多元化,传播点更加分散,营销内容的管理难度急剧提升; 3)非商家内容越来越难获得流量,因为个人创作者通常都没有特别明显的商业利益,就不会花钱投流。 |

| 内容消费者 | 内容消费体验更一致,不会觉得被硬广强行打扰。 | 1)接触到的营销内容越来越多,信息的甄别难度进一步提高; 2)广告内容化带来信息大爆炸,以前的购买决策只需要基于品牌印象+渠道可得性+价格做一个大致判断,现在可能堪比做研究,选择困难症人群会进一步受到干扰; 3)营销内容的爆炸占据大量注意力,影响真正有价值信息的获取,降低深度思考的能力。 |

(写完上面这个表格,我感觉我是个内容营销的反对者~)

说到底,所有内容都是有立场的,没有任何信息是完全客观的,广告与内容本身就没有明显的边界,只是以前内容的传播范围和速度取决于生产者的公信力,人与人之间的关系网络,现在任何一条内容都能通过互联网以极快的速度获得传播,内容生产的门槛降低,内容影响的范围更大了。

在一个营销内容爆炸的时代保持理性的难度是越来越大了,因为完全无法判断一条来到我的视野中的信息,到底是因为它有价值,还是因为有人支付了高额费用让它被我看到。

相关影片资源迅雷下载推荐

注册卡合规吗?注册卡跟三大运营商实名数量是否冲突?

注册卡是虚拟运营商的卡跟三大运营商不冲突是注册app还有游戏账号专用的,注册的优点就是资费低、一证多户。可满足公司,工作室用卡需求

APP运营,注册卡合规吗?注册卡跟三大运营商实名数量是否冲突?

标签: APP运营 当互联网上的广告不再有标识